Wina dan Hening Cahaya Sore

Oleh Heri Wardoyo Ketua Satupena Lampung Cemara menderai sampai jauh, terasa hari akan jadi malam. Ada dahan di tingkap merapuh, dipukul angin yang terpendam — Chairil Anwar ENTAH mengapa larik “Derai-Derai Cemara”, puisi yang selal...

Oleh Heri Wardoyo

Ketua Satupena Lampung

Cemara menderai sampai jauh, terasa hari akan jadi malam. Ada dahan di tingkap merapuh, dipukul angin yang terpendam — Chairil Anwar

ENTAH mengapa larik “Derai-Derai Cemara”, puisi yang selalu terasa seperti sore yang sedang pamit, mengendap dalam benak, tepat ketika kabar wafatnya Wina Armada Sukardi datang. Kematiannya juga pada sore kemarin.

Dan di detik ketiga usai kabar yang datang bagai petir itu, seperti bergerak adanya pancaran cahaya dari arah lain, saya tiba-tiba teringat pada “Gitanjali” karya Rabindranath Tagore. Bahwa manusia hanyalah bejana atau seruling kosong, dipilih Tuhan untuk menyalurkan keindahan-Nya. Filsuf Spinoza seakan menyambung: Tuhan bukan pribadi terpisah, melainkan aliran keteraturan itu sendiri. Melodi hanya mengalun jika tubuh dan pikiran manusia selaras dengan hukum-Nya.

Dan Wina, sahabat kami, saya dan ratusan wartawan yang pernah kena sentuhan ilmunya, adalah salah satu seruling itu. Ditiup oleh Sang Waktu, dibentuk oleh bakat, dibimbing oleh ketekunan, dan diberkahi kelimpahan.

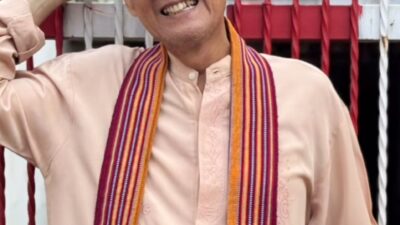

Ia penulis dan editor yang jeli, penyiar radio di ARH tahun 1980-an, juri film, pencinta buku, penggiat kuliner, dan penghayat hidup sehat. Sosok urban yang tetap hangat dalam pergaulan.

Saya pertama kali mengenalnya pada 1993. Ia wakil pemimpin redaksi, saya anak buah yang kikuk. Wina tak pernah membentak, tapi tiap kalimatnya berdiri tegak: berwibawa, jernih, dan sering lebih dulu melihat hal-hal yang belum sempat kami sadari. Kami bekerja di ruang yang sama, tapi pikirannya selalu satu lapis lebih tinggi; bukan sebab jabatan, tapi karena kedalaman perspektif.

WASSA—begitu kami memanggilnya, singkatan dari nama lengkapnya: Wina Armada Sukardi, S.A. Julukan “Si Komo” melekat bukan karena bentuk tubuhnya yang masih agak tambun kala itu, tapi karena ia sering “memacetkan” isi kepala para reporter dengan kritik tajam tapi membangun ilmu, termasuk saya “korbannya”.

Waktu berjalan. Dekade berganti. Dan dua kata pun seolah menjelma identitas Wina: hukum dan kebebasan.

Wina bukan sekadar sarjana hukum lulusan Universitas Indonesia. Dia-lah hukum yang hidup, bernapas, dan berjalan. Di ruang sidang, ia menjadi ahli yang menjembatani teks dengan konteks. Di dunia literasi, ia menulis Wajah Hukum Pidana Pers dan puluhan buku lainnya. Tulisannya menjelma lentera kecil di tengah gelapnya simpang-siur antara kebebasan dan batasan pers.

Produktivitasnya nyaris mitologis. Saya menyaksikan sendiri: dalam satu seminar sehari tentang etika pers, saat peserta lain mencatat, ia sudah menyusun kerangka buku. Saat sesi kedua berlangsung, bab demi bab rampung. Sore harinya, menjelang makan malam, tinggal sentuhan akhir. “Her, sambil makan nanti saya edit, langsung saya kirim ke penerbit,” bisiknya. Dan begitu kami duduk di warung malam, ia benar-benar menepatinya. Saya menggeleng kagum, persis yang dikerjakan level mesin pintar saat ini.

Itu bukan satu-satunya bentuk wajah persahabatannya. Wina juga teman ngobrol yang cerdas dan hangat, entah membahas lukisan kelima Hardi yang baru dia beli, atau tentang keponakannya yang melukis sejak remaja—dan kini hasil karyanya bernilai miliaran.

Ya, Wina sesungguhnya kolektor senyap. Lukisan-lukisan kelas atas tak tertampung di dinding rumahnya, walaupun rumahnya luas. Sebagai pencinta, Wina hapal aliran seni rupa, lancar bicara tentang Dali dan Sudjojono, dan tetap rendah hati.

Dalam dunia podcast, ia juga tak kalah hidup. Podcast Sembilan, namanya. Suaranya bening, argumentasinya tegas tapi jenaka. Kadang ia memotong debat dengan kalimat yang membuat semua tertawa, tapi tetap menjaga arah. Ketika dia bicara dalam forum uji kompetensi wartawan, rasanya dunia menjadi ruang dengar, di mana kebisingan ditarik kembali ke hening dan nalar.

Pernah, saat kami menikmati durian di Way Halim, Lampung, ia mencermati logat para pedagang, mayoritas suku Sunda. “Diksi Banten-nya malah dominan ya,” katanya lirih. Wina tak pernah benar-benar libur dalam mengamati.

Banyak sekali kenangan tentangnya. Tapi malam ini, saya menulis bukan untuk mengumpulkan semuanya, hanya ingin menyampaikan satu hal: bahwa kematian, sebagaimana fisika kuantum mengajarkannya, datang seperti gelombang-partikel. Tak tampak, tak terdeteksi, lalu boom!: ia berubah menjadi kesadaran.

“Kullu nafsin dza’iqatul maut,” katanya dalam suatu percakapan larut di pasar yang telah sepi di Batam. Tiap jiwa pasti akan merasakan mati. Baginya itu bukan ancaman, melainkan pengingat.

Rumi pernah menulis: Don’t grieve. Anything you lose comes round in another form. Dan saya percaya, dalam sistem semesta yang tertutup dan patuh pada hukum termodinamika, energi Wina tak pernah benar-benar hilang. Ia hanya berganti rupa: mungkin menjadi keberanian seorang jurnalis muda di ruang redaksi, atau menjelma dalam ketegasan seorang hakim saat membela kemerdekaan pers.

Seneca menulis, “Death is the end of all, and yet the beginning of peace.” Maka saya menerimanya bukan sebagai akhir, tapi sebagai transisi, dari seorang sahabat yang bisa saya telepon kapan saja, menjadi sahabat yang hanya bisa saya ajak bicara dalam diam.

Kehilangan bukan tentang siapa yang pergi, tapi tentang ruang yang ditinggalkan. Dan ruang yang ia tinggalkan terasa luas sekali.

Selamat jalan, Bang Wina. Suaramu masih bergema; dalam pasal dan ayat yang menyalakan keadilan; dalam catatan hukum dan podcast yang hening; dalam galeri lukisan; dalam sekian obrolan malam kita yang tak akan pernah kembali. Terlebih dalam hatiku yang diam-diam masih mencari jejak serulingmu — sebagai kemewahan saat ini.

***